SDGsにいがたの2025年度第3回セミナーが7月30日にオンラインで行われました。今回は「失敗学の視点からSDGsへのアプローチを!」をテーマに、安全マネジメント研究所の代表取締役所長で失敗学会理事、工学博士の石橋明さんのお話を聞きました。石橋さんは「失敗学から危険学、そして安全学への取り組みを展開してきたが、日常業務の安全な遂行のためにはレジリエンス・エンジニアリング(先取り型で柔軟な復元力を持った組織活動)の実装が重要。そしてそれはSDGsが目指す17の目標との共通点が多数ある」と述べ、「自社事業や取り組みなどをまず洗い出し、その取り組みと関係があるSDGs目標を紐付ける」ことが、失敗しないSDGsの取り組みのポイントだと位置づけました。

オンラインで講演する失敗学会理事の石橋明さん

株式会社安全マネジメント研究所の石橋明氏によるSDGsセミナー「失敗学の視点からSDGsへのアプローチを!」の要約は以下の通りです。(新潟日報生成AI研究所のサービスを利用しました)

石橋氏は、失敗学が事故防止のための安全マネジメント、さらには安全学へと発展した経緯を説明し、この視点からSDGsへのアプローチを提言します。

SDGsの概要と課題

国連は2000年のMDGs(ミレニアム開発目標)の反省を踏まえ、2015年にSDGs(持続可能な開発目標)を採択しました。SDGsは17の目標と169のターゲットを持ち、「人間(People)」「豊かさ(Prosperity)」「地球(Planet)」「平和(Peace)」「パートナーシップ(Partnership)」の5つのPを軸に、全世界での取り組みを目指しています。しかし、これらの目標すべてに一企業や組織が取り組むことは困難であるため、自社の活動と関連性の高い目標に焦点を絞ることが効率的なアプローチであると述べられています。

失敗学と安全学の融合

石橋氏の所属する失敗学会は、失敗を分析し、危険因子を特定することで事故を未然に防ぐ安全学へと発展しました。失敗学では、失敗を「失敗曼荼羅」として原因、行動、結果の3つの視点から整理します。しかし、失敗を学ぶだけでは安全には繋がらず、危険因子が存在しない限り事故は起きないという結論に至りました。

この考え方に基づき、講演では「予防安全」と「危機管理」の重要性が強調されます。過去の失敗から学ぶ「事後安全」だけでなく、潜在的な危険を事前に察知し排除する「予防安全」、そして予期せぬ事態に対応できる「危機管理」の必要性が述べられています。特に、「危険学」の概念を提唱し、危険に対する「感受性」を高める教育の重要性を説いています。

安全マネジメントプロセスとVTA分析

安全マネジメントプロセスは、事故やヒヤリハット事象が発生した際に、事実を正確に把握し、科学的に原因を分析し、対策を立案・実践する一連の手順です。このプロセスにおいて、M-SHELモデル(Software, Hardware, Environment, Liveware)を用いて事象を多角的に分析することの重要性が強調されます。

また、原因分析の具体的な手法として、石橋氏らが開発に携わった「VTA(Variation Tree Analysis)」が紹介されます。VTA分析は、通常から逸脱した行動や判断を時系列に沿ってプロットし、原因や背景要因を特定する手法です。これにより、単一の原因だけでなく、複数の要因が絡み合って事故が発生するという考え方に基づき、詳細な分析が可能となります。

レジリエンスエンジニアリングの実装

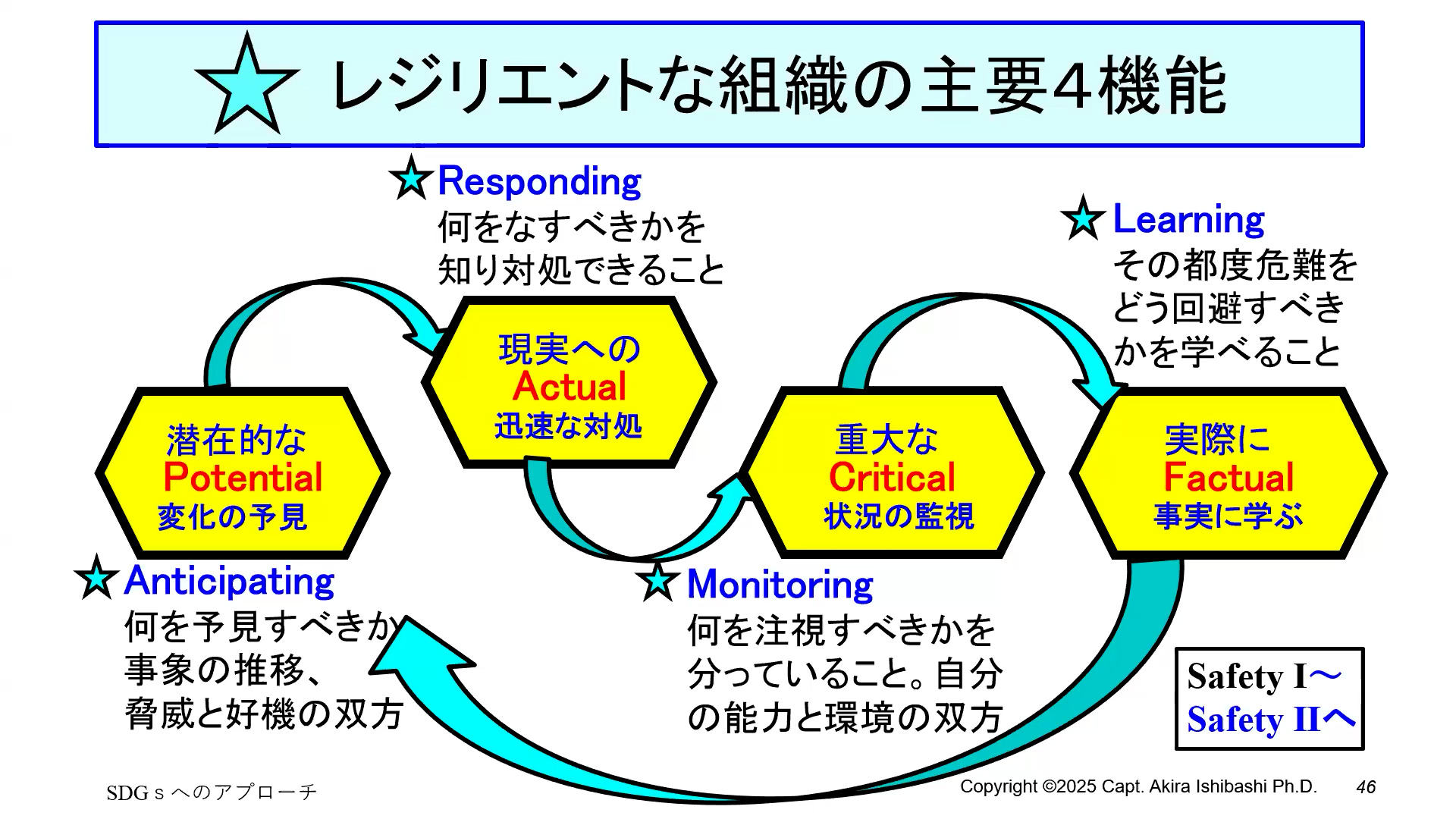

近年注目されている「レジリエンスエンジニアリング」は、予期せぬ困難に直面しても、しなやかに回避し、システムが機能を発揮し続けられる行動様式を指します。これは、従来のCRM(Cockpit Resource Management Cの意味は後に”Crew” →”Corporate”へ)訓練と共通点が多く、状況認識、意思決定、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップの5つのスキルを統合的に高めることで、強靭な組織を構築できると述べられています。

レジリエントな組織は、以下の4つの主要機能を磨くことで実現されます。

- Response(迅速な対処力)

- Monitoring(状況監視力)

- Learning(学習力)

- Anticipating(予測力)

石橋氏は、これらの機能は「セーフティ1」(失敗から学ぶ)と「セーフティ2」(成功事例から学ぶ)の両方の視点を取り入れることで強化されると主張します。

SDGsへの提言

失敗学と安全学の知見をSDGsに活かすためには、企業は自社の事業内容や取り組みをSDGsの17目標と紐付け、環境や社会への影響を考慮することが重要です。これにより、企業はSDGsへの貢献をより具体的に進めることができると結ばれています。

最終的に、企業は安全文化の土台の上に独自の仕組みを構築し、レジリエンスエンジニアリングを実装することで、究極の目標である「災害ゼロ」「不適合ゼロ」のレジリエントな組織に近づくことが可能であると、講演は締めくくられています。