新潟大学災害・復興科学研究所所長の卜部厚志さん(左)と、日本防災士会新潟県支部事務局長の成川一正さん

SDGsにいがたの2024年度第6回セミナーが1月24日にオンラインで行われました。2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年になることから新潟大学災害・復興科学研究所の卜部厚志所長と、日本防災士会新潟県支部の成川一正事務局長から「防災の基本と新常識」について話を聞きました。卜部さんは「新潟県は今回のような地震動による液状化被害だけでなく、津波のリスクや陸上でも多くの活断層が通っている。特に新潟市では、地震動の影響を受けやすい地域が多い」として、不断の警戒を呼び掛けました。成川さんは「地域の自主防災組織は高齢化や硬直化が進んでいる。ボランティアの活用や地区防災計画の推進が求められる」と、地域防災の再点検の必要性を訴えました。

講演の要旨は次の通り。(要約は新潟日報生成AI研究所のサービスを利用しました)

「新潟に内在する災害リスク、その新常識」

卜部 厚志さん(新潟大学災害・復興科学研究所 所長)

地震と豪雨による二次災害の危険

能登半島地震が2024年1月1日に発生し、その後の9月21日に線状降水帯による豪雨が発生しました。この豪雨によって、地震で傷んだ山に土砂災害が発生し、さらなる被害がもたらされました。

過去の例として、60年前の新潟地震後に発生した羽越水害がありました。このような地震と豪雨の組み合わせによる二次災害のリスクは常に心配されてきましたが、十分に啓発できていない点が反省点として挙げられます。

具体的な事例として、輪島市の塚田川の氾濫により4人が亡くなり、家ごと流される被害が発生しました。川は小規模でありながらも、谷の狭い部分で土砂と流木が溢れ、家を流す二次災害が発生しました。

津波による災害も含め、非日常的な状況を想像し備えることや、地域における全てのリスクを正確に発信し、総合的な防災対策を講じることが重要です。

行政の対応と災害について

阪神大震災以降、我が国は大規模な地震や津波に対する対応力を強化してきました。しかし、30年前の阪神大震災当時は政府や消防、警察の組織対応が整っておらず、地元行政やコミュニティーの対応力も不足していました。ボランティア活動が本格的に始まったのも阪神大震災からです。

その後、政府の対応マニュアルが整備され、広域援助もスムーズに行われるようになりましたが、地元行政の負担は依然として大きく、特に初期対応が難しい状況が続いています。東日本大震災では、津波の規模が巨大で政府の対応が追いつかず、地元行政も初めての経験で対応に苦労しました。コミュニティー重視の復興が試みられましたが、避難が分散してしまい、コミュニティーの復興が難しい地域もありました。

新潟県においても、様々な災害が発生しており、能登半島地震に対しても政府は組織的に動いているものの、地元行政の初期対応には限界があります。災害対応は経験の蓄積が重要であり、未経験の状況でも学習し、支援を求めることが大きな課題となっています。

能登半島地震における新潟市の液状化について

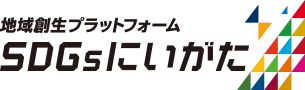

新潟市では、60年前の新潟地震においても大規模な液状化現象が発生しました。当時の市街地の液状化状況は、砂が吹き出す黄色の部分と被害がない肌色の部分に分かれていました(地図参照)。この調査結果は、大学が実施し保存しているもので、過去の災害からどのように復旧・復興してきたかを示しています。

新潟地震では、橋が落ちて万代橋しか使えなかったため、交通機能の確保や土地利用の見直しが重要課題となりました。昭和石油の爆発による火災や洪水の発生など、様々な課題が浮き彫りになり、その後の復旧計画に反映されました。

しかし、液状化の問題は特に難しく、地下水や流砂現象が関係しているため、抜本的な対策が取れないまま60年が経過しています。液状化現象は地下の砂質土壌が水を含んで流動化する現象で、再液状化のリスクが常に存在します。すでに液状化した場所は、適切な対策を講じなければ再び液状化する可能性が高いです。

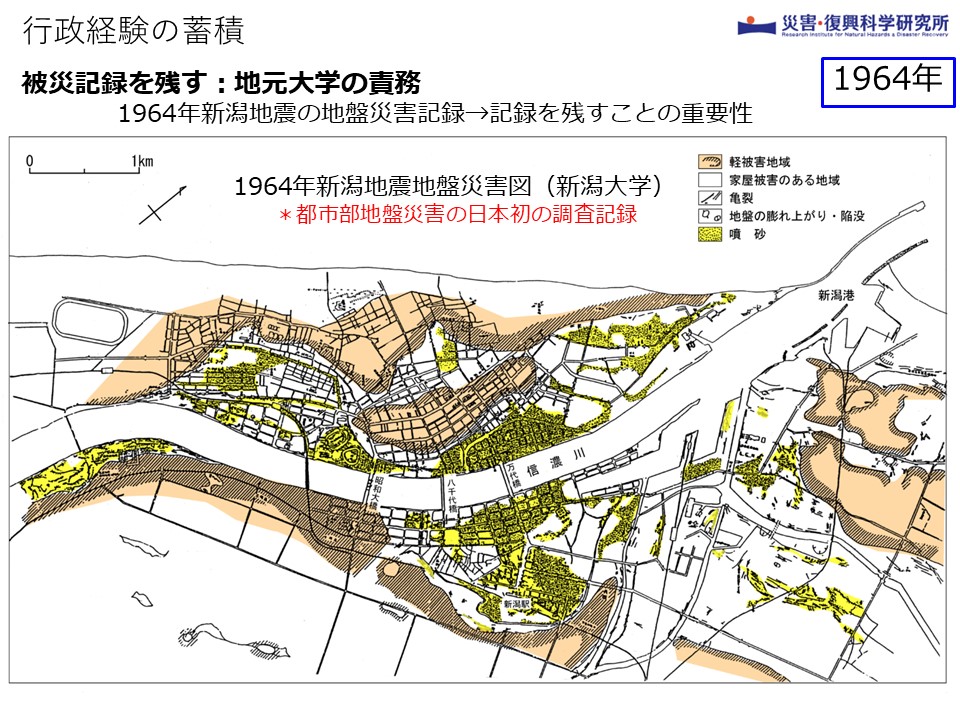

新潟市では、現代においても液状化の問題が続いています。特に西区や江南区では、過去と同様に砂が吹き出す現象が見られ、潜在的に液状化しやすい地盤が広がっています。これらの地域は歴史的に洪水や地滑りのリスクがあり、適切な対策が求められます。

このような現象を防ぐためには、地盤改良や災害対策の強化が必要です。新潟市では地盤の硬さを調査し、液状化のリスクが高い場所を特定する取り組みが進められています。これにより、重点的に対策を講じる場所を明確にし、再び同じ被害を繰り返さないよう努めています。

新潟県が抱えるリスク

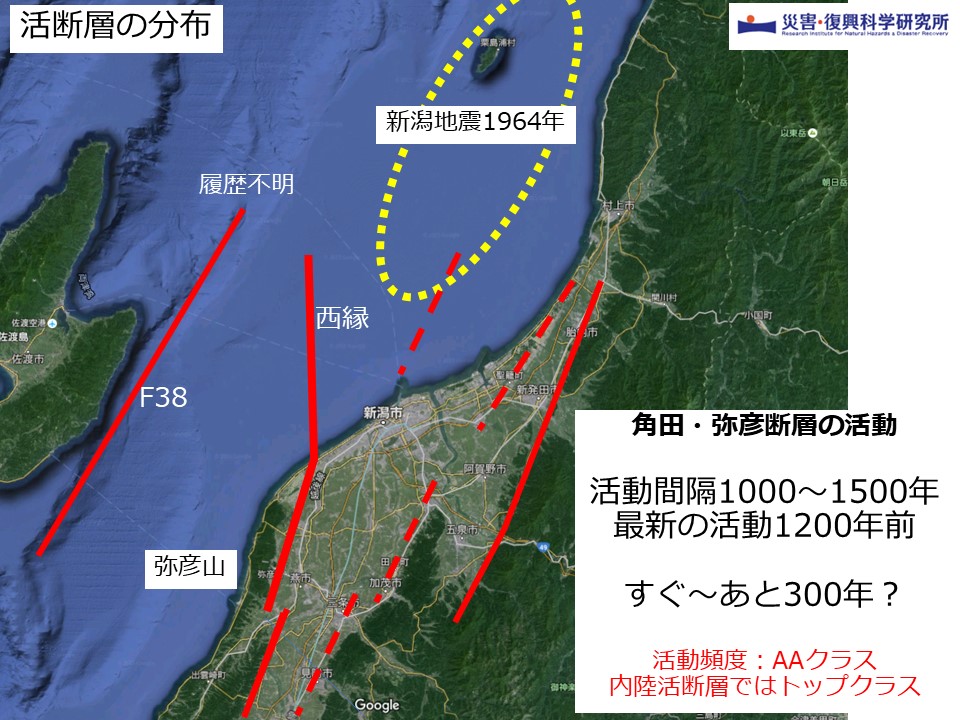

新潟県は地震動による液状化被害だけでなく、多くの海底活断層によって津波のリスクも抱えています。陸の方でも新潟市や高田平野、柏崎、村上などの地域は活断層が通っており、これが地震を引き起こす可能性があります。過去の地震も多くがこれらの活断層帯で発生していることが確認されています。

特に新潟市では、地震動の影響を受けやすい地域が多く、地下15キロから斜めに伸びる活断層が存在しています。これらの断層は1500年に1回くらいのペースで確実に動いています。この断層が動いた場合、新潟市は震度7の地震動が予測されており、周辺地域でも震度6強から6弱の地震動が想定されています。これにより、建物被害や人的被害が大規模に発生するリスクがあります。

また、海に突き出ている部分が動いた場合、津波がすぐに到達し、新潟市内にも甚大な被害をもたらすことが予測されています。これらのリスクに対して、新潟県はハザードマップの作成や災害予測を行い、住民や企業に対して備えを呼びかけています。

具体的な対策として、建物の耐震補強やBCP(事業継続計画)の策定が重要です。これにより、地震や津波による被害を最小限に抑えるとともに、迅速な復旧・復興が可能となります。また、地震後の避難者数や必要な生活物資の計算も行われており、これを基にした具体的な避難計画や備蓄計画の策定が求められています。

「防災の基本と実践、防災士会の活動」

成川 一正さん(日本防災士会新潟県支部 事務局長)

防災士の活動

私は建設コンサルタント会社に勤めながら、日本防災士会新潟県支部の事務局長を務めています。

防災士という資格は、設立から20年で30万人が取得しており、地域貢献や企業のBCP(事業継続計画)の一環としても多くの方が取得しています。福祉系の大学でも単位になっています。新潟県には6627名の防災士がおり、当支部には230名が在籍しています。

私たちの普段の活動は、学校防災学習や地域の防災イベントの企画・運営です。学校防災学習では、マイタイムライン教室を通じて、地域の防災士が生徒たちに防災の重要性を教えています。また、防災イベントでは、防災知識を楽しく広めるための活動を行っています。行政や教育機関が出前講座を実施するのは人手が足りないということもあり非常に負担が大きくなっています。防災学習の「ラストワンマイル」は防災士が実行するのが役割だと感じて一生懸命に取り組んでいます。

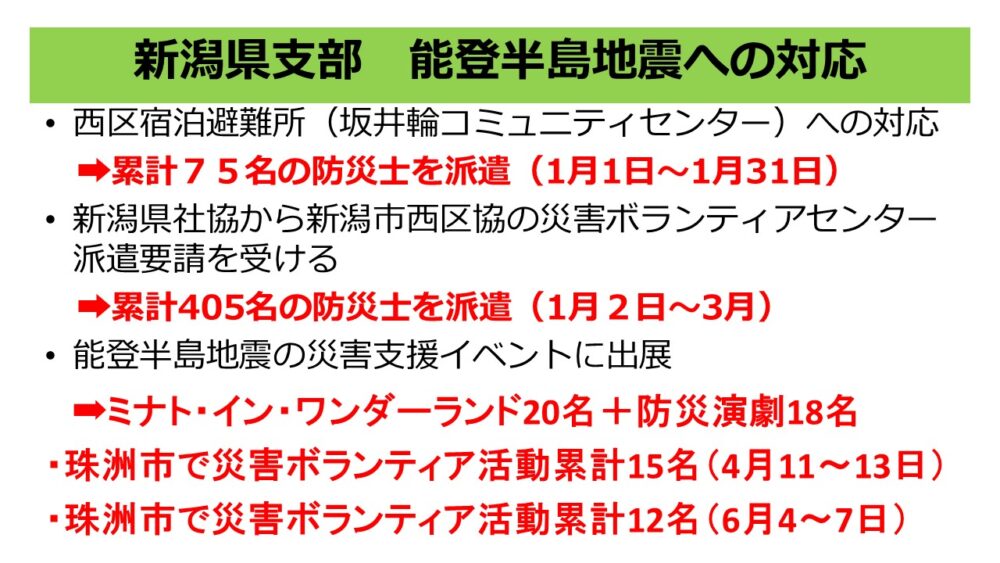

令和6年能登半島地震での新潟市における災害支援活動では、防災士が社会福祉協議会のよき支援者となり、宿泊避難所の運営支援や災害ボランティアセンターの運営支援を行いました。また、新潟県支部から石川県や山形県にも多くの防災士を派遣して、被災地支援に尽力しました。

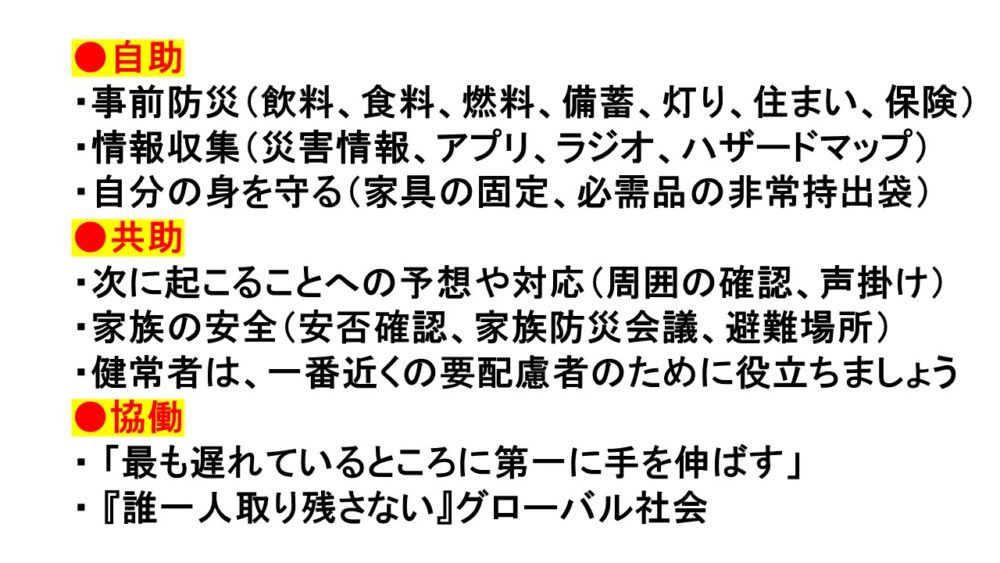

防災の基本として、これまでは自分の命を守るための備蓄や避難計画(自助)、地域の人々との協力(共助)、行政の支援(公助)と言われてきましたが、いまは「公助➡協働」になりつつあります。既に行政のマンパワー不足から、避難所運営やボランティアセンターなどは組織化されたNPOやボランティア団体が運営支援することが多くなっています。

平成25年から災害対策基本法に則している新しい制度「地区防災計画」が導入されており、最近の気候変動による災害に対応するためには、この計画の策定やハザードマップと地域特性に基づく訓練が必要です。

私たちは引き続き、地域の防災意識を高めるための活動を続けていきます。防災士として、地域の皆さんとともに「災害に強いまち」を作り上げていきたいと思います。

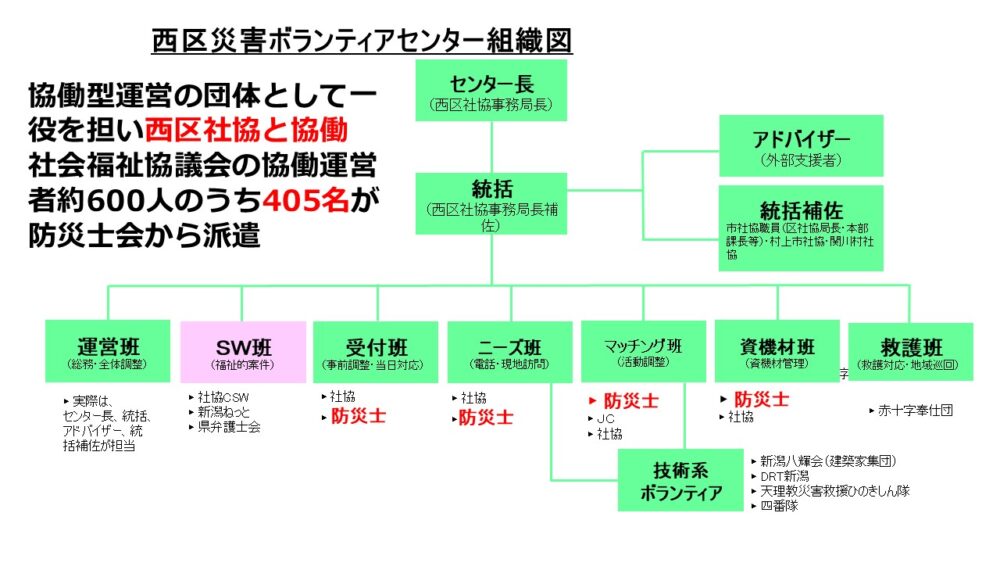

能登半島地震での被災地支援

能登半島地震の被災地支援についてお話しします。まず、新潟市西区の坂井輪コミュニティーセンターにて避難所を運営しました。1月1日から始まり、宿泊型の市民運営型避難所として31日間で延べ75名の防災士を派遣し、朝7時から夜7時までボランティアで活動しました。また、西区の災害ボランティアセンターでも運営支援を行い、70日間で延べ405名の防災士を派遣しました。これがボランティアセンターの組織図ですが、この活動は、防災士のあるべき姿であると「新潟モデル」として評価されています。

さらに、4月には石川県珠洲市の支援にも入りました。キャンプ泊をしながら、7日間で27名の防災士を派遣しました。災害支援の際には、新潟市の南万代小学校の生徒たちが古本を売って集めた支援金を珠洲市の正院小学校にお届けし学校交流の懸け橋役となりました。

能登半島地震の対応をまとめると、総勢で550名の防災士が被災地の支援に入りました。

また7月25日には、大雨の降った酒田市で災害支援を行い、9日間で延べ31名の防災士を派遣しています。

災害への備え

災害への備えについてお話しします。まずは自助です。事前防災をしっかり行ってください。飲料、食料、燃料を備蓄し、夜間の活動に備えて照明も用意しましょう。また、住まいの強靭化も重要です。地震保険にも加入し、情報収集の手段として防災アプリやハザードマップを活用してください。基地局の停止や停電になった場合にはラジオが有効です。アナログとデジタルを上手に組み合わせてください。家具の固定や非常持ち出し袋の準備も忘れずに。

次に共助です。自分の命が助かったら、周囲を確認し、困っている人がいないかどうか確認してください。声かけも重要です。要配慮者を優先的に助け、その後で家族の確認を行いましょう。

続いて、協働が重要です。これはSDGsとも通じる考えで、最も遅れているところに手を伸ばし、誰一人取り残さないことが求められます。

防災活動の課題

防災活動の課題についてお話しします。政府は避難所生活を自主防災組織が中心となり運営することを求めていますが、これは過去の災害で自治体職員が手一杯になり、本来の業務が遅れたことが原因です。しかし、地域活動が停滞し、自主防災組織のリーダーが世代交代する中で、高齢化や硬直化が進んでいます。行政は自主防災組織の組織率のみを重要視し、実際の訓練はマンネリ化し、若者の参加も少ない状況です。

また、気候変動により予測不可能な災害が増加しており、リスクに見合った訓練や計画が必要です。行政のマンパワー不足も課題であり、避難所運営やボランティアセンターの運営が困難になっています。ボランティアの活用や地区防災計画の推進が求められます。

具体的には、新しい制度の導入や、防災リーダーの育成が必要です。さらに、能登半島地震では津波浸水地域住民が「事前に協定を結んだ施設」に避難し、成功した事例があります。

民間企業もBCP(事業継続計画)にプラスしてCCP(コミュニティー継続計画)というコミュニティーの維持・復旧のために資材提供をしたり、食材を提供したり、炊き出しを行うなどの地域防災に貢献することが求められます。こうした活動もBCPの中に盛り込み、コーポレートアイデンティティーにつなげてほしいと思います。

まとめとして、防災士の活用やボランティアの活用もしながら、行政に頼らない、地域の自主的な運営をしていくことが重要です。「防災」を一生懸命にすると「福祉」につながっていくことを実感しています。健常者は、近くの要配慮のために「誰一人取り残さない」インクルーシブな防災の考え方により、「防災」は「SDGs」の一環として取り組むべきです。

質疑応答

SDGsにいがた事務局・山本直弘 いま、日本の南岸、特に九州の辺りで地震がある度に南海トラフの発生可能性という数値が上がっている。これは新潟も同じように、大きな地震が起こるという可能性の数値が徐々に上がっていくと考えた方がいいのか。

卜部さん 南海トラフの方では今後30年の発生確率が80%に上がっています。一方、新潟市の西側にある断層は2.5%ぐらいとされています。南海トラフの方が70年から150年に一回起こるのを繰り返しているため、30年のスパンで考えるとどんどん数値が上がってくるということになります。一方で、新潟の方の断層は1500~2000年ぐらいのスパンです。内陸活断層は5000年ぐらいなので、その中で30年の確率を議論しているため、数値的にはなかなか上がってこないということになります。

数値に一喜一憂するのではなく、南海トラフの方はスパンが短く30年を議論しているので、カウントダウンが始まっているといえます。新潟もリスクは徐々には蓄積しているということで捉えていただければと思います。

山本 成川さんのお話の中で出てきた、ボランティアセンターの新潟モデルについて、改めて説明を。

成川さん ボランティアというのは、通常は組織には入らず、個々バラバラに活動します。しかし新潟市西区社会福祉協議会とは普段から顔の見える関係で、私も西区に住んでおり、防災士の仲間も多くいます。常日頃から社協と共にボランティアセンター立ち上げの準備をしていたため、災害が起こった際には即座に行動できました。さらに社協のボランティアコーディネーター資格を持つ防災士が何人もいたので、社協の方々と一緒にボランティアセンターを運営することができました。運営協力した600名のうち405名が防災士だったという、こんなことはいまだかつてなかったということで、評価をいただいている。これは今後の防災士の関わり方の一つになるんじゃないかなと思っています。

山本 視聴者からの質問。「県で津波災害警戒区域を設定しているが、津波警報が発表された際、区域外の住民の避難行動はどう考えたらよいのか」

卜部さん 警戒区域ギリギリの場所の場合は、津波が厳密にその区域で止まるわけではないので、不安があれば即時に行動を移していただくことが大切です。しかし例えば5キロや10キロ離れている方の場合は、急ぐ必要はなく、適切に行動してもらうのが良いです。皆が動くと大混乱になりますので、警戒区域内の方をまず避難させることが優先です。微妙な位置にいる方は安全を確保しつつ、冷静に行動を考えていただきたいです。

(SDGsにいがた会員は2025年3月末までアーカイブ映像をご覧になれます。鑑賞方法はメールにてお送りしておりますが、不明の方は事務局までメールでお問い合わせください)