第5回新潟SDGsアワード大賞を受賞した「NPO法人はねうまネットワーク」東智隆代表理事(左)と経済部門優秀賞の「山崎醸造」山﨑亮太郎社長

SDGsにいがたの2025年度第1回となるセミナーが4月25日にオンラインで行われました。今回は「第5回新潟SDGsアワード受賞者からのメッセージ」と題して、アワード大賞に輝いた「NPO法人はねうまネットワーク」(妙高市)、経済部門優秀賞の「山崎醸造株式会社」(小千谷市)の各代表者から取り組み内容を聞きました。はねうまネットワーク代表理事の東智隆さんは「妙高市には四季折々の自然や、そこに暮らす人々の暮らしがあるのが魅力。それぞれの事業者の繁忙期を理解した上で、季節労働を通年雇用に変えられるようにした。働く側も通年雇用を希望しており、働く側と受け入れる側の双方にとって、無理のない働き方とキャリア形成が可能な環境を提供したいと考えた」と活動内容を説明。また山崎醸造の山﨑亮太郎社長は「社内会議を改革し、目的を明確化。コミュニケーション不足の解消にも力を入れた。それにより業務時間の削減と効率化やより良い人事評価制度、男性の育休取得の促進などがみられた」などと具体的な事例を説明しました。

講演の要旨は次の通り。(要約は新潟日報生成AI研究所のサービスを利用しました)

「場所を居場所に、土地と人をつなげ地域を醸していく」

東 智隆さん(NPO法人はねうまネットワーク代表理事/妙高はねうま複業協同組合理事兼事務局長)

はねうまネットワークの紹介

皆さん、はじめまして。NPO法人はねうまネットワーク代表理事の東と申します。本日は、私たちの活動についてお話させていただきます。

私は愛知県春日井市生まれで、現在47歳です。大学進学のため東京へ行き、芸能事務所のマネジャーとして約7年間勤務しました。その後、メーカー企業で人事部門、IT企業、SIERの会社でエンジニアの採用育成、法曹業界でパラリーガルの採用と教育をおこなってまいりました。

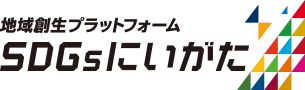

2021年に特定非営利活動法人はねうまネットワークを設立しました。現在、妻と子供は横浜に住んでいますが、私は単身で妙高市に移住し、妻の実家で妻の両親と3人暮らしをしています。

私たちのNPOは、「場所を居場所に」という理念のもと、土地と人を繋ぎ、地域を醸していく活動を展開しています。関東と上越地域に約16名の仲間がおり、一人一人が専門性を持ち、地域づくりに取り組んでいます。

妙高市も人口減少問題に直面しており、2022年には全域が過疎地域指定を受けました。私たちNPOは、2021年9月に設立され、地域課題の解決に向けた活動を続けています。

2022年6月には、特定地域づくり事業協同組合設立準備会を発足させ、同年11月には妙高はねうま複業協同組合を設立しました。この組合は、新潟県で最大規模の複業協同組合へと成長し、すでに6名の職員と12名の移住者が所属しています。

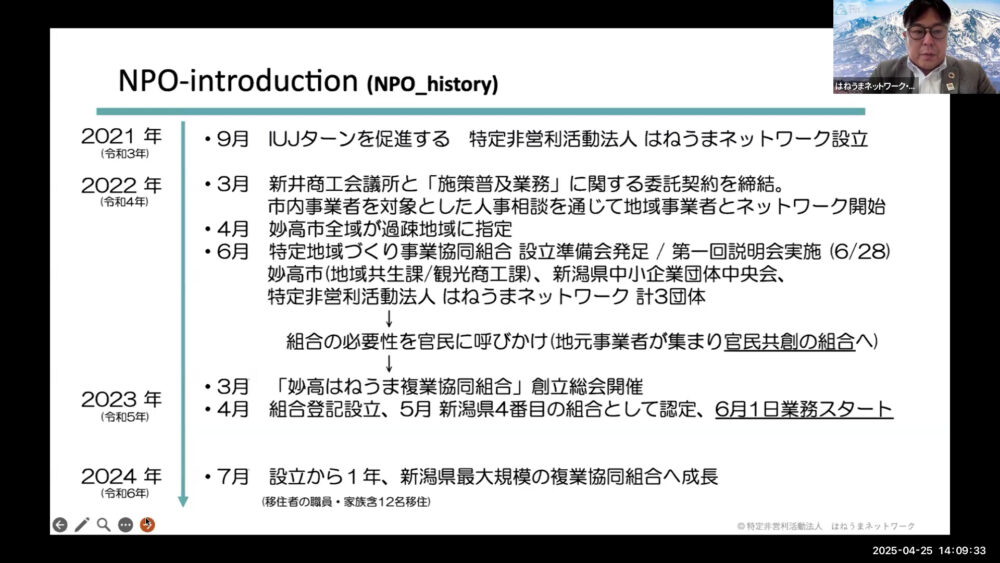

2024年7月からは、組合で培ったノウハウを地域還元するため、就労支援事業を開始しました。2024年11月には、総務省から興味を持たれ、全国フォーラムに参加し、私たちの活動について発信しました。

そして、2025年2月に開催された第5回新潟SDGsアワードで、特定非営利活動法人はねうまネットワークと妙高はねうま複業協同組合は「大賞」を受賞しました。これは、妙高市が2021年から取り組んできたSDGsへの取り組みの成果と言えるでしょう。

私たちは、これからも地域課題解決に向けて、活動を続けていきます。

はねうまネットワークの事業内容

妙高市は、四季の変化がはっきりしていて、雪も多い地域です。地元の方々にとってはデメリットに思えるかもしれませんが、私は外部の人間として、この特徴を地域外に発信することで、地域の差別化ができるのではないかと考えました。

妙高市には、四季折々の自然や、そこに暮らす人々の暮らしがあり、それが魅力になっています。私たちは、この地域の特徴を生かして、組合を設立しました。

組合は、10の事業所が加盟しており、それぞれの事業者の繁忙期を理解した上で、季節労働を通年雇用に変えられるように、マトリクス組織を構築しました。

地元の事業者さんは、人件費の支出が大きく、通年雇用が難しいと感じています。一方で、働く側も、季節雇用だけでは生活が不安定になるため、通年雇用を希望しています。

そこで、私たちは、組合を通じて、働く側と受け入れる側の双方にとって、無理のない働き方とキャリア形成が可能な環境を提供したいと考えました。

実際に、組合は設立から2年ほどで成果を出し始めており、これまで組合職員として様々な仕事を経験した2名が、建設会社への就職と民泊の起業という形で、妙高市内それぞれの地域に定着しました。

組合は、働く場を提供するだけでなく、移住者の生活面でのフォローアップも行っています。これにより、移住者の定着率を高めることに成功しています。

私たちは、これからも組合を通して、地域に貢献し、移住者を増やしていきたいと考えています。

はねうまネットワークの将来ビジョン

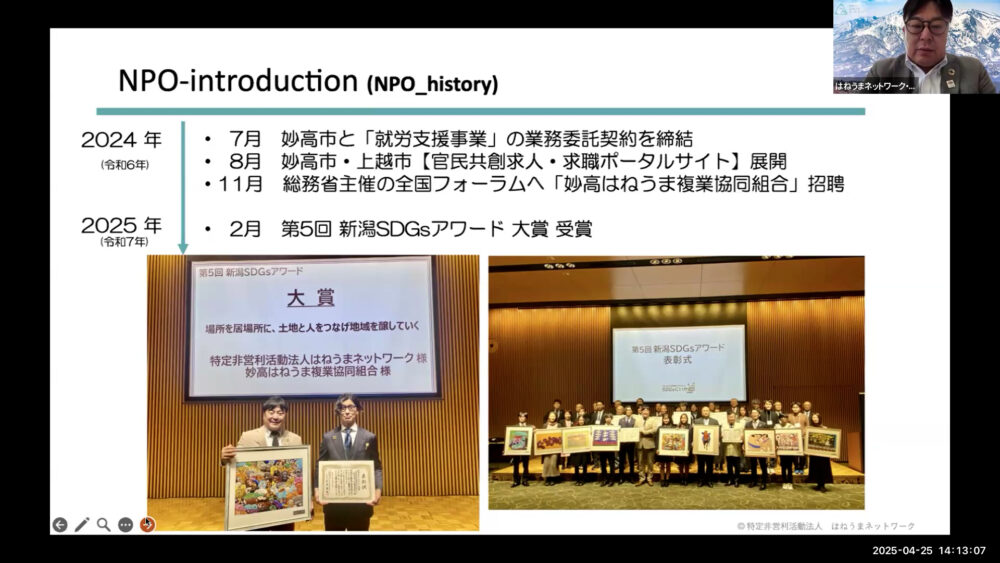

私たちはこの組合を通して、地域全体が協力し合い、魅力を高めていくことを目指しています。組合は、加盟している事業者にメリットを提供する組織ですが、将来的には組合外に対しても、私たちがこれまで培ってきた人事部門の知識やノウハウを還元していきたいと考えています。

具体的には、人材シェアリング、評価方法やリスキリングに関する教育の共有、合同での採用や新入社員教育などを目指しています。これらの取り組みは、高齢化が進む中で、高齢者のセカンドキャリア支援にも繋がる可能性があります。

地域全体で見ると、様々な取り組みが点在しており、連携することで相乗効果が期待できるにもかかわらず、十分に活かされていない現状があります。私たちは、これらの取り組みを一つにまとめ、地域全体で共有することで、より効果的に地域課題を解決できるのではないかと考えています。

組合を通して、人材だけでなく、人事部機能やノウハウもシェアすることで、地域全体で人材不足や離職率の改善、効率化に貢献できるのではないかと考えています。

今後は、組合の取り組みを通して、地域性のある新たな仕組みを生み出し、地域全体、ひいては新潟県全体の人口減少や高齢化に伴う労働人口減少の問題解決に貢献していきたいと考えています。

私たちと一緒に、地域を活性化させていきましょう!

「山崎醸造のSDGs~働きやすさとやりがいを両立した職場にするために~」

山﨑 亮太郎さん(山崎醸造株式会社 代表取締役社長)

山崎醸造の紹介

こんにちは。山崎醸造の山﨑亮太郎です。この度は第5回新潟SDGsアワード経済部門優秀賞を受賞させていただき、誠にありがとうございます。明日からでもできる簡単な取り組み事例ですので、皆さまの参考になれば幸いです。

私は1973年生まれの51歳で、小千谷市で生まれ育ちました。高校時代は先生から醸造科を勧められましたが、当時は家業を継ぐつもりもなく、経済学部に進学しました。その後、食品卸会社に4年半勤め、現在は山崎醸造を経営しています。

山崎醸造は、戦時中にできた会社です。もともとは日本酒造りが家業でしたが、昭和12年に火災に遭い、現在の小千谷駅前に移転しました。

昭和12年は太平洋戦争に向かう時期で、お米が自由に扱えなくなり、酒造りができなくなりました。そこで、何とか商売を続けるために、味噌醤油を作り始めました。

当時は配給制で、軍の直轄工場のような形で、学徒動員で学生さんに手伝ってもらいながら、注文があった分だけ製造していました。終戦後は取引先がなくなってしまい、昭和20年以降は、米菓メーカーさんが創業されるにつれて、おせんべいに合う醤油を作るようになりました。

現在も、70年以上お取引いただいている県内のメーカー様もいらっしゃいます。山崎醸造は、メーカー様向けの特別な醤油を作る会社です。また、県内スーパー向けに味噌も販売しています。

私たちの使命は、「確かな商品づくりを通じて、豊かで健康的な食生活に貢献すること」です。この言葉を、社員一同、毎日唱和しています。

山崎醸造のSDGsへの取り組み

山崎醸造のSDGsへの取り組み:働き方改革から生まれた「カエル会議」と社員、家族の笑顔

私たちの取り組みは、決して特別なものではありません。むしろ、日々の業務の中で、できることから少しずつ始めていくという、地道な努力の積み重ねです。

働き方改革の必要性:心の病から生まれた変化

SDGsに取り組むようになったきっかけは、悲しいことに、私たちの会社で若手社員が心の病になってしまったことです。原因は、過剰な労働と会議の多さでした。責任感が強く真面目な社員が多い当社では、相談できる環境が不足していたと痛感しました。二度とこのような事態が起こらないよう、真剣に取り組むことを決意しました。

「カエル会議」誕生:変化を恐れずに、現状打破!

まず着手したのは、社内会議の改革です。以前は、1人あたり4つか5つの会議に参加していました。会議の目的も曖昧で、無駄な時間も多くありました。そこで、会議の回数を減らし、参加者を絞り込み、会議前に必ず目的を共有するようにしました。

さらに、コミュニケーション不足の解消にも力を入れることにしました。従業員同士が気軽に話し合える環境を作るため、ワークライフバランスの推進、外部相談窓口の設置など、様々な取り組みを実施しました。

しかし、私たちが最も力を注いだのは、会社と社員間のコミュニケーションを活性化させることです。そこで生まれたのが、「カエル会議」です。

「カエル会議」は、株式会社ワークライフバランスが提唱する、ワークスタイル変革のための会議です。この会議の名前の由来は、「制度を変える」「早く帰る」「やり方を変える」という、変化を恐れずに現状打破していくという強い意志を表しています。

「カエル会議」の実施:変化への第一歩

2023年8月、全社員を集めたキックオフミーティングで、「カエル会議」の意義と方針を伝え、スタートしました。

当初は、製造部門、営業部門、総務部門の4つのグループに分かれて会議を行っていましたが、今では全社員が参加する形へと進化しています。

会議の内容は、日々の業務における課題や改善点、新しいアイデアなどを自由に話し合う場です。

会議を通して、私たちは以下の変化を実感しました。

業務時間の削減と効率化:慣習的に行われていた業務を見直し、不要な作業を廃止しました。例えば、郵便物の受信簿の記入、タイムカードの電子化、受注発注業務の効率化などです。

誰でも理解できる作業手順書: 製造工程の作業手順書を画像化するなど、誰でも簡単に理解できるよう工夫することで、時間と労力の削減を実現しました。

より良い人事評価制度: 会計事務所と協力し、2年間かけて構築した人事評価制度は、社員からの意見を反映させながら、より良い制度へと進化しています。

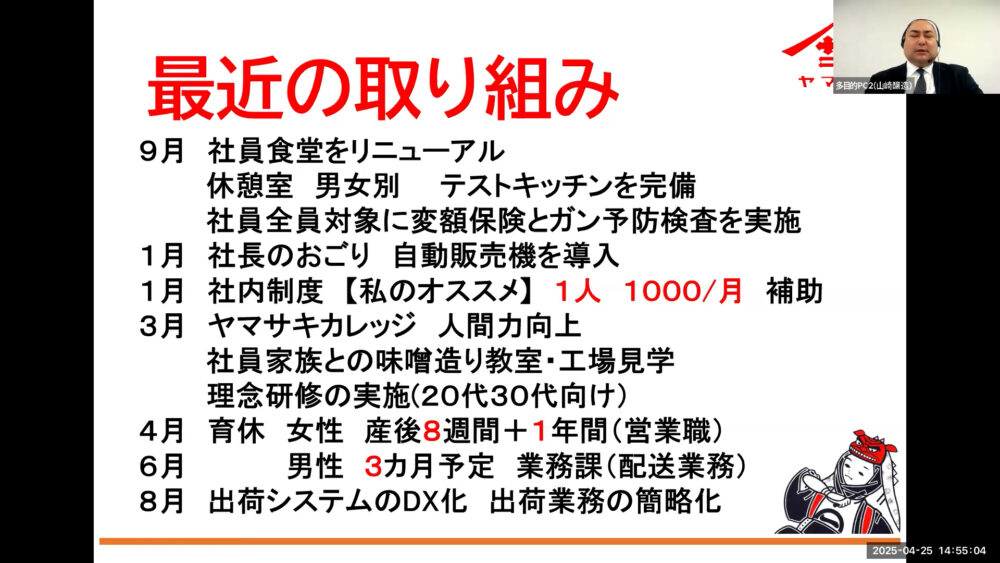

男性の育休取得の促進: 初年度は2週間、昨年度は2か月、今年度は3か月取得する社員もいます。

勤務間インターバル制度の導入: 社員が十分な休息を取れるよう、勤務時間終了後から翌日の出社までの間に、11時間のインターバルを設けました。

女性が活躍しやすい職場環境: 電動ハンドリフトやフォークリフトの導入、充電器の最新化など、女性が働きやすい環境を整えています。

家族とのコミュニケーション促進: 取引先と連携して、家族向けの食事会や宿泊研修を実施しています。

これらの取り組みを通して、社員はより働きやすい環境を得て、家族も安心して過ごすことができるようになりました。

「カエル会議」の効果:従業員の意識改革と会社全体の活性化

「カエル会議」は、単に業務効率を上げるための取り組みではありません。社員一人ひとりが自分の仕事に責任を持ち、積極的に改善提案を行うことを促す、意識改革の場でもあります。

会議を通して、社員は互いに意見交換を行い、新たな視点やアイデアを得ることで、仕事へのモチベーションを高めています。

また、家族と会社を繋ぐことで、社員はより安心して仕事に取り組めるようになり、家族も会社を理解することで、社員を支える存在となっています。

SDGsの取り組みは進化し続ける

「カエル会議」は、私たちのSDGsの取り組みのほんの一部です。

私たちは、今後も社員一人ひとりが働きがいを感じ、家族と充実した時間を過ごせるよう、様々な取り組みを継続していきます。

未来への展望:地域社会との連携と持続可能な社会の実現

SDGsは、私たち企業にとって、社会の一員としての責任を果たすための取り組みです。

私たちは、これからも「確かな商品づくりを通じて、豊かで健康的な食生活に貢献する」という使命を胸に、SDGsの取り組みを継続し、地域社会の発展に貢献していきます。

そのために、地域社会との連携を強化し、地域課題の解決に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

例えば、地元の農家さんと連携して、環境負荷の少ない農業を推進したり、地域のイベントに積極的に参加することで、地域住民との繋がりを強化したりすることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

私たち山崎醸造は、これからも地域社会の一員として、SDGsの理念に基づいた活動を継続し、社員、家族、そして地域社会全体が笑顔になれる未来を目指していきます。

取り組みの効果や気付き

SDGsの取り組みを通して、改めて「理念研修」の重要性を感じました。

会社として掲げる「確かな商品づくり」「豊かさ」といった理念は、社員それぞれに捉え方が異なり、十分に理解されていない部分があったと反省しています。

そこで、改めて理念研修を実施したところ、社員から様々な意見や感想が出てきました。

例えば、「確かな商品づくり」という言葉に対して、「品質へのこだわりを追求すること」「お客様に安心安全な商品を提供すること」「伝統を守りながらも進化していくこと」など、多様な解釈が出てきました。

これらの意見を共有することで、社員一人ひとりが会社の理念を深く理解し、日々の業務に活かせるようになったと感じています。

研修後、朝礼での唱和も、以前より大きな声で行われるようになり、社員の意識が変化していることを実感しました。

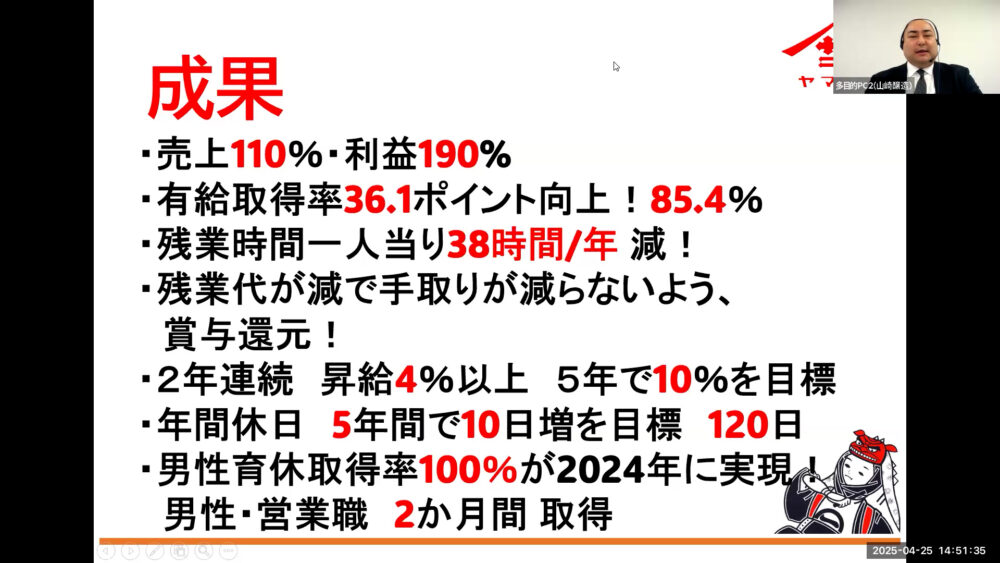

SDGs取り組みによる成果:数字に表れた変化

具体的な成果として、売上は110%、利益は倍増、有給取得率は85.4%、残業時間は1年間あたり38時間減りました。

残業代が減ったにも関わらず、利益は増加し、社員の手取りも減らないよう、2年連続で期末賞与を還元しています。

昇給も、昨年と今年で4%以上を実現し、5年後の給与1割アップという目標達成も見えてきました。

年間休日も、110日から115日に増やし、バースデイ休暇も導入しました。

男性の育児休暇取得率も2年連続で100%達成し、今年度は3年連続で達成する予定です。

これらの数字は、社員の働き方改革が着実に進んでいることを示しています。

具体的な取り組み:社員と家族の笑顔のために

社員の働き方を改善するため、様々な取り組みを行ってきました。

食堂のリニューアル: 女性社員からの要望を受け、食堂を拡張し、カフェスタイルに改装しました。

福利厚生: 従業員全員にがん検診を導入しました。

自動販売機の導入: 社員同士のコミュニケーション活性化を目的として、自動販売機を導入しました。

ヤマサキカレッジ: 社員のスキルアップを目的とした研修プログラムを導入しました。

手作り味噌教室: 社員の家族向けに、手作り味噌教室を実施しました。

私のオススメ制度: 社員がおすすめ商品をレポートとして提出する制度を導入し、営業活動に役立てています。

これらの取り組みは、社員の働き方改革だけでなく、社員の家族も巻き込んだ取り組みです。

家族とのコミュニケーションを促進することで、社員はより安心して仕事に取り組めるようになり、家族も会社を理解することで、社員を支える存在となっています。

継続的な取り組みと今後の展望

SDGsの取り組みは、決して終わりではありません。

私たちは、社員、家族、そして地域社会全体が笑顔になれる未来を目指し、継続的に取り組んでいきます。

人事評価制度: マイナス評価をなくし、加点方式を採用することで、社員のモチベーションを高めます。

会社行事: より多くの社員が参加しやすいよう、時間、場所、参加方法を工夫し、家族も参加できるイベントを企画します。

地域社会との連携: 地元の農家さんと連携して環境負荷の少ない農業を推進したり、地域のイベントに積極的に参加したりすることで、地域住民との繋がりを強化していきます。

私たちは、これからも変化を恐れずに、常に改善を続けながら、SDGsの理念に基づいた活動を継続していきます。

質疑応答

SDGsにいがた 山本直弘:いくつか質問をさせていただきます。まずは、はねうまネットワークの東さんにおうかがいします。SDGsアワード受賞後、組合への参加希望は増えましたか?また、特に参加を希望される業種はありますか?

東智隆さん:受賞後、多くの方から問い合わせをいただき、大変感謝しています。組合への関心は高まっていると感じます。具体的な問い合わせ内容としては、組合の仕組みや現状、そして自社の事業との関わり方についてなど、多岐にわたります。

山本:では、山﨑社長にお伺いします。「社長のおごり自販機」は、コミュニケーション活性化に効果的だと感じますが、導入にあたって何か苦労された点はありますか?また、導入を検討されている企業に向けて、アドバイスをお願いします。

山﨑亮太郎さん:導入のきっかけは、健康経営の取り組みの一環で、保険会社から甘いものを飲み過ぎていると指摘されたことです。そこで、サントリーさんに相談したところ、この自動販売機を紹介されました。

導入にあたっては、試用期間を設け、社員が自由に使えるように設定しました。社内食堂に設置する場合は、補充や発注の担当者がいるなど、管理が大変ですが、この自動販売機はすべて外部に委託できるので、非常に便利です。

山本:ありがとうございます。最後に、お二人に共通する質問です。人口減少、そして若い世代の県外流出は、深刻な問題です。この問題に対して、どのような取り組みが必要だとお考えですか?

東さん:私は、若い世代が県外に出て行くことは、ある程度避けられないと考えています。なぜなら、高等教育や人脈形成は、若い時期にこそ重要だからです。大切なのは、彼らが将来、地域に戻ってきたいと思えるような環境を整備することです。

山﨑さん:私も、若い世代にとって魅力的な会社を作ることで、地域への定着を促す必要があると考えています。SNSの活用や、地域貢献活動を通して、会社の魅力をアピールすることが重要です。

山本:本日は貴重なお話をありがとうございました。お二人の取り組みは、地域活性化のヒントを与えてくれました。

東さん・山﨑さん:ありがとうございました。

(SDGsにいがた会員は2025年6月末までアーカイブ映像をご覧になれます。鑑賞方法はメールにてお送りしておりますが、不明の方は事務局までメールでお問い合わせください)