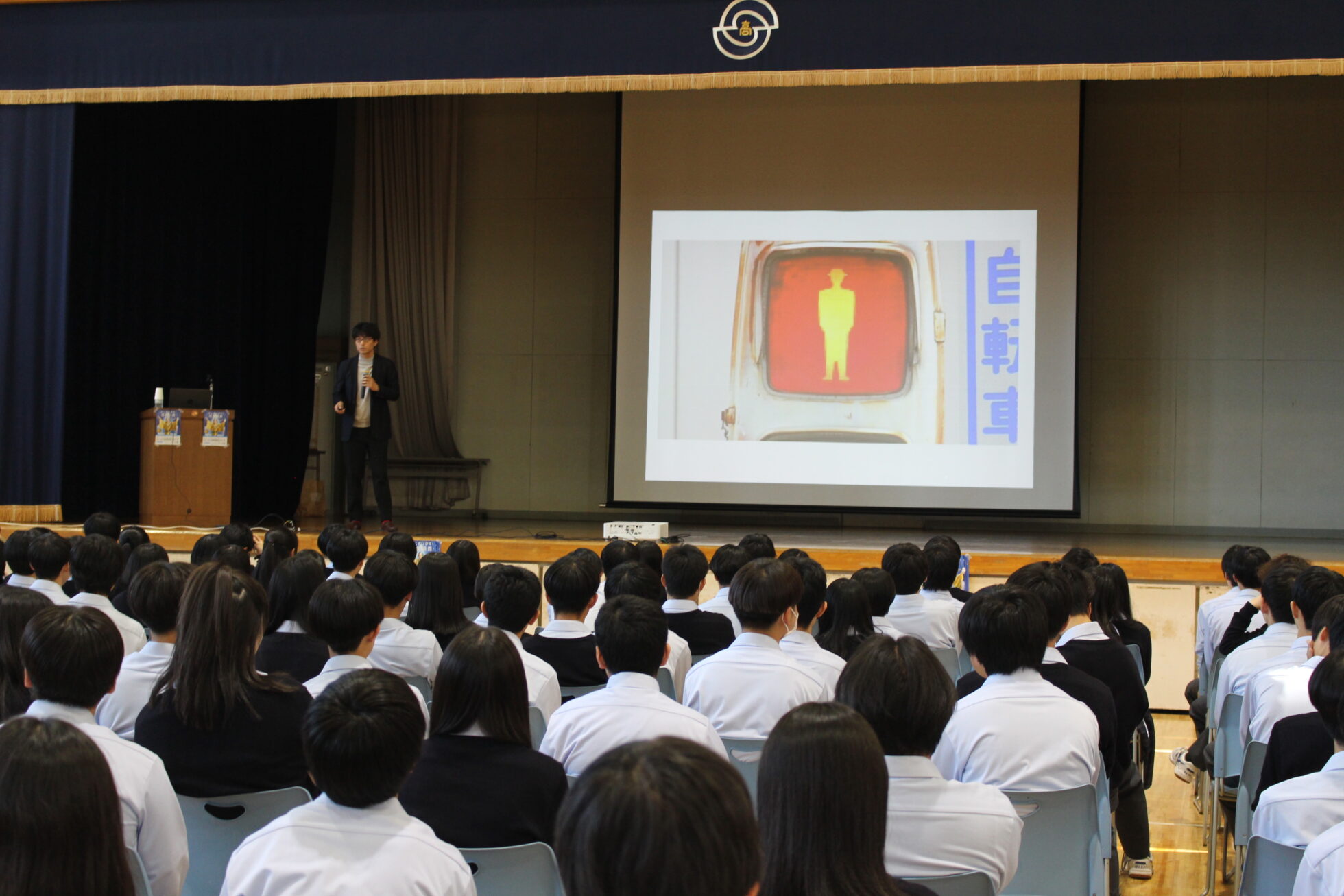

新潟県受託事業としてSDGsにいがたが実施する、県内中学・高校を対象にした出前授業(全4回)の最終回が10月17日、新潟市中央区の新潟青陵高校で開かれました。

対象は1年生約200人。総務省の国際統計管理官、永田真一(ながた・まさかず)さんによる講演「誰もが生き生きと生きられる社会を目指して」の後、同じく総務省で統計データの利活用を推進する大八木聡(おおやぎ・さとし)さんが、政府統計に関するワークショップを行いました。

中学・高校での講演は「新潟県SDGs普及啓発事業」の一環で、県内の若者にSDGsをより身近に感じてもらうことが目的です。2025年度は総務省の国際統計管理官室と連携し、「統計から分かる世界や日本のすがた、統計から見えるSDGs」を大きなテーマに、8月から10月まで県内4校(中学校2校、高校2校)で出前授業を実施しました。

スライドを見せながら生徒に問いかける永田真一さん

講演の導入部で、講師の永田さんは横断歩道にある信号機のスライドを投影しました。

「止まれ」を示す赤いライトの中に、肩幅の広い人間のアイコンが浮かんでいます。

「横断歩道の信号機に描かれているのは、男性?女性?それとも…」。永田さんは生徒に問いかけました。

日本の交通標識やサインには、これまで一般的に「男性型シルエット」が使われてきました。

さまざまな属性の人が目にする標識であるにも関わらず、「疑問をもつことなく、自然に」男性のシルエットが採用されてきたのはなぜでしょうか?

永田さんは信号機のサインをフックに、職場や教育、医療など日常のさまざまな場面に潜む「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込みや偏見)」を指摘しました。この「無意識の偏見」に気づき、改善を進めることは、SDGsが掲げる17のゴールの一つ「目標5・ジェンダー平等を実現しよう」に大きく関わっています。

男女の賃金格差や家事時間の偏り、製品の安全基準検査や病気の症例研究が男性中心になってきたことー。社会にはさまざまなジェンダーバイアスが潜んでいます。

「女性は数学が苦手」といった性別や先入観に基づく思い込みは、社会のさまざまな場面に潜んでいます。こうした偏見は、性差による生きづらさにもつながっています。

男女の賃金格差が生まれる要因の一つに、育児や家事の負担が女性に偏っていることがあります。永田さんは、経済と女性について考察した書籍「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」(カトリーン・キラス=マルサル 著・高橋璃子 訳/河出書房新社)を紹介し、「数字(統計データ)を見ながら検討する習慣をつけてほしい。一人一人の気づきが社会を変えることにつながります」とメッセージを送りました。

統計調査は「日本の健康診断」―データ活用に便利な「e-Stat」を紹介

出前授業の後半は、日本の統計データが閲覧できるポータルサイト「政府統計の総合窓口(e-Stat)」のワークショップが行われました。講師の大八木さんが、実際に「e-Stat」のサイトを操作しながら統計データの活用方法を解説しました。(政府統計の総合窓口はこちら)

「e-Stat」について解説する大八木聡さん

大八木さんは国の統計調査を「日本の健康診断」に例え、「健診の結果が統計データ。それを見て、各省庁が施策という名の〝お薬〟を処方しています。だから、統計調査の結果は実態に即したものでなければなりません」と強調しました。

一般的なイメージと客観的なデータが異なる事例を、大八木さんはクイズ形式で示しました。

「寺の数が最も多い都道府県は、京都府?それとも、愛知県?」

修学旅行で訪れる学生も多い古都・京都は、「なんとなく、お寺がたくさんある」印象があります。でも、正解は愛知県。京都府は全国5位と、意外なことにトップ3にも入りません。

大八木さんは生徒たちに、主観的なイメージではなく客観的な統計データを基に考えることの大切さを伝えました。

地図上に統計データを載せたり、地域ごとに色分けして表示したりといった「e-Stat」の具体的な活用例も紹介。全国の寺の数ランキングといった身近な統計のグラフも表示させることができます。

大八木さんは「SDGsの達成状況を調べるためにも統計データは使われています」と話し、「e-Stat」の積極的な活用を呼び掛けました。

授業後、講師らにお礼を伝える代表生徒(左)

会場の様子

(SDGsにいがた事務局)