新潟県受託事業としてSDGsにいがたが実施する、県内中学・高校を対象にした出前授業の初回が7月10日、聖籠町文化会館で開かれました。聖籠町立聖籠中学校の全校生徒約430人が参加。講師で総務省職員の小川友彬(おがわ・ともあき)さんが「SDGsで世界を見る」と題し、統計データとクイズを交えながらSDGsが掲げる「17の目標(ゴール)」の現状を紹介しました。

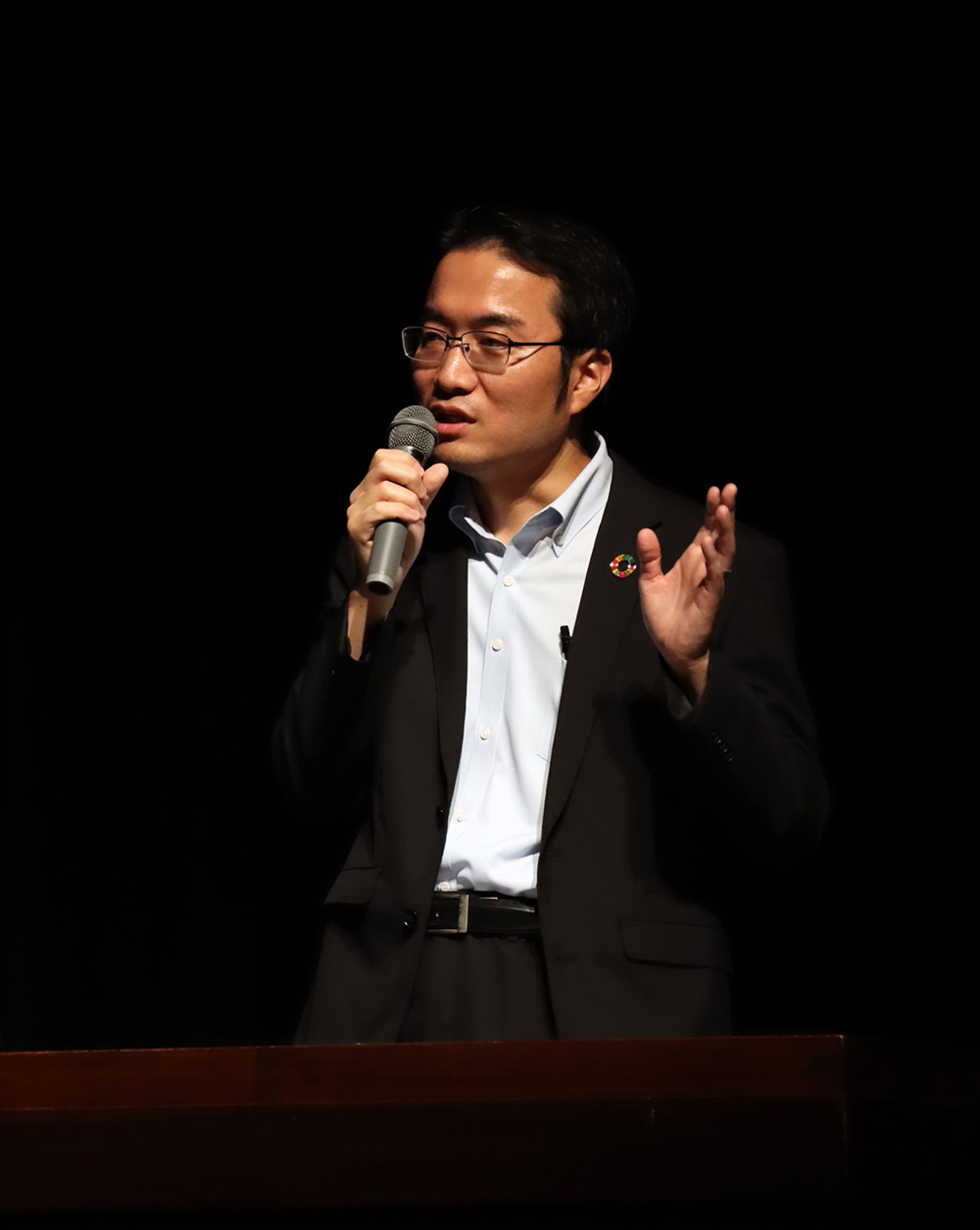

講師で総務省職員の小川友彬さん

講演は「新潟県SDGs普及啓発事業」の一環で、SDGsをより身近に感じてもらうことが目的。2025年度は総務省の国際統計管理官室と連携し、「統計から分かる世界や日本のすがた、統計から見えるSDGs」を大きなテーマに10月までに県内4校(中学校2校、高校2校)で出前授業を展開します。

初回授業の講師を務めた小川さんは、2017年に国際連合経済社会局統計部のSDGsモニタリングセクションに出向。帰国後は統計局などで勤務しながら、国内のSDGsグローバル指標の整備を進めました。現在は統計局総務課で統括補佐を務めています。

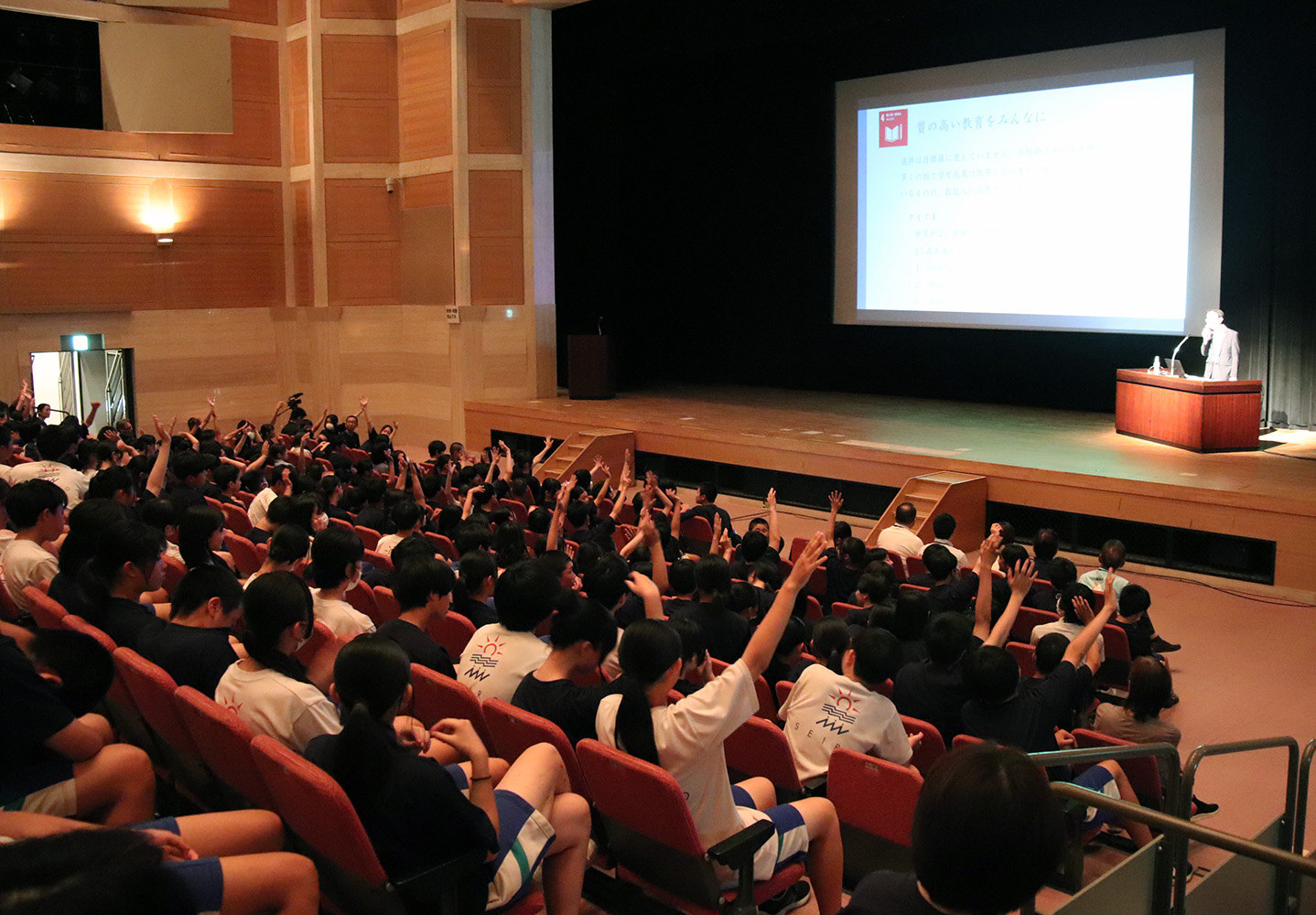

クイズに挙手で答える会場の生徒たち

出前授業は17のゴールにまつわるクイズ形式で進みました。「目標1・貧困をなくそう」のテーマでは、世界中で食料・水・トイレ・電気・教育・医療に関しての基本的なニーズが満たされている人の割合が85%であることを紹介。小川さんは「逆から見れば、15%の人たちは何かが満たされない状況で暮らしているということ」と話し、統計データを活用する際の視点も解説しました。

「目標6・安全な水とトイレを世界中に」では、世界中で90%の人は自宅から30分以内で飲料水にアクセスできる環境にあること、10%の人はそうではない状況で暮らしていることを伝えました。小川さんは「安全な水は、非常に大事なゴール。衛生面に問題がある水は感染症を広げる危険がある」と強調。失明の危険がある熱帯病・河川盲目症(オンコセルカ症)の特効薬を開発し、2015年のノーベル医学生理学賞を受賞した大村智さんの功績によりたくさんの人が救われていることも紹介しました。

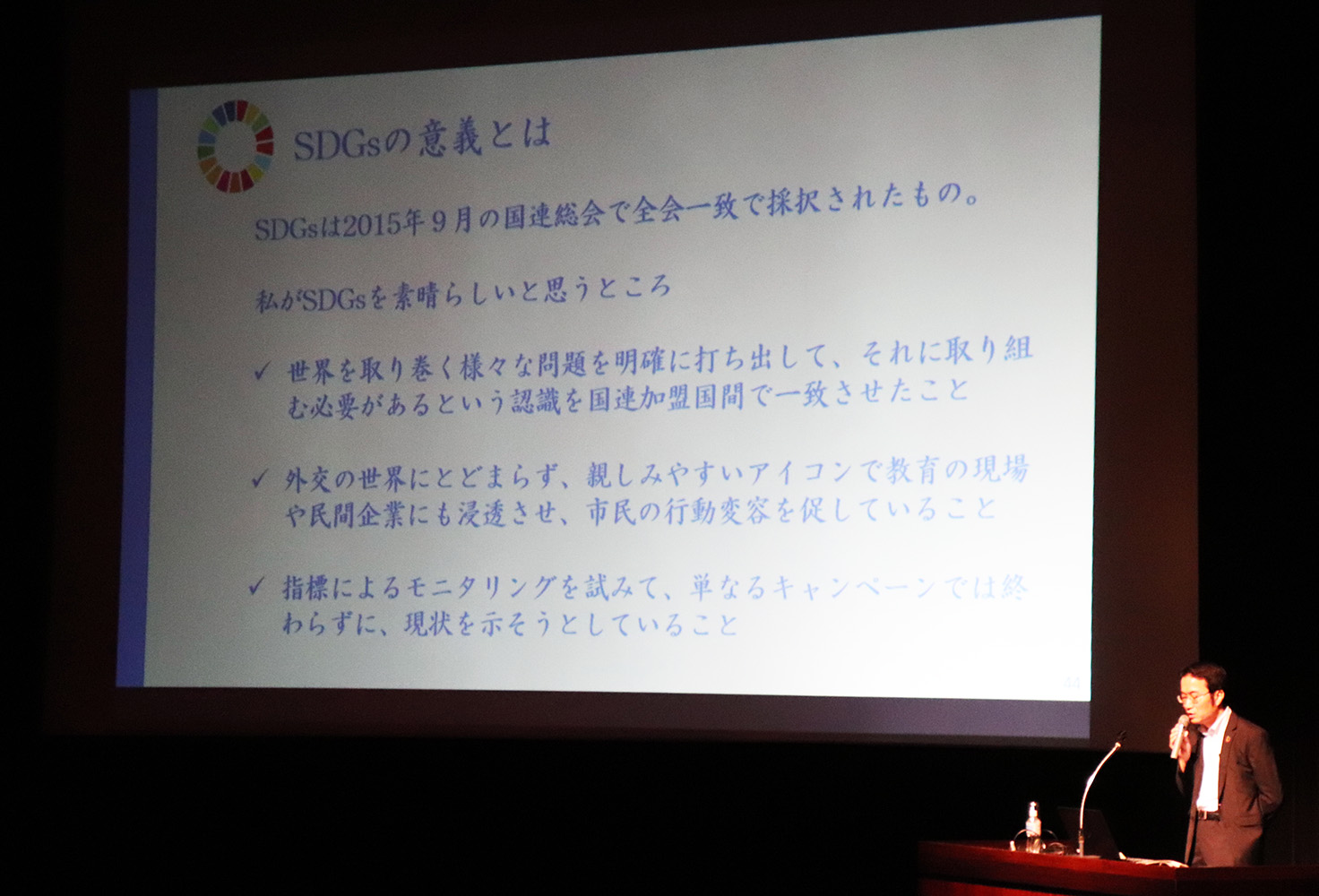

聖籠中学校の生徒たちにメッセージを伝える小川さん

小川さんは講演の最後に「どの業界で働くことを選んでも、『世界のために仕事をする』という気持ちを持っていてほしい」と訴えました。「SDGsとは、皆さんの日常生活と世界をつなぐ物の見方であり、地球規模の課題を集めたものだと思っています。足下の行動が世界につながっていることを絶えず意識してほしいし、SDGsを通じて世界を取り巻く諸問題に目を向けてほしい」。小川さんの言葉を、生徒たちは真剣な表情で聞いていました。

(SDGsにいがた事務局)

最後に講師や聖籠中の生徒、先生ら会場のみんなで”マツケンポーズ”の記念写真。マツケンこと松平健さんが今年実施する国勢調査の広報キャラクターを務めていることにちなんだ