2025年度のSDGsにいがた第2回セミナー「SDGsについて語り合おう」が6月26日、新潟市中央区の新潟日報メディアシップ分館(メディアプラス)で開かれました。新潟大学の村山敏夫准教授(工学博士)が基調講演し、「SDGsマインドとは、他人事ではなく自分事としての思考、姿勢、行動のこと」と話しました。新潟青陵高校の生徒を含む約50人が参加。座談会形式のワークショップでは、高校生と一緒に各企業・団体の取り組みと課題、新しい連携の可能性を話し合いました。

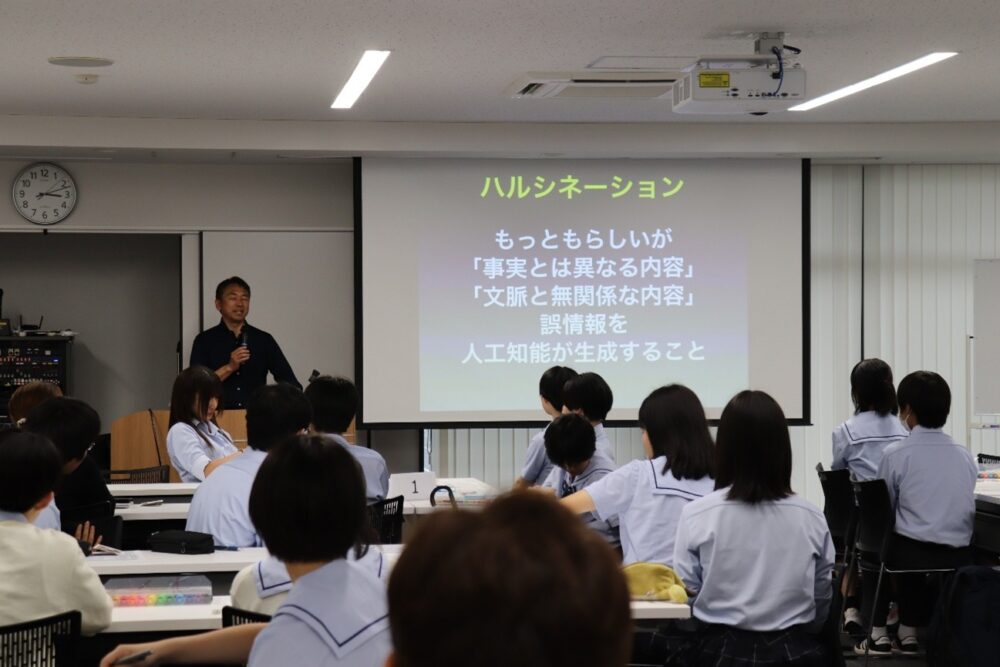

新潟大学の村山敏夫准教授が”SDGsマインド”について講義した

村山准教授は基調講演の冒頭で、身近な読書とSDGsの目標4(質の高い教育をみんなに)の関係を紹介。「読書は識字率につながる」とし、生成AIが事実に基づかずに回答する「ハルシネーション(幻覚)」のリスクに触れながら「自分で考える力は生きる力。さまざまな分野で頑張っている人」と語り、「いろいろな考え方を共有、許容しながら新しい時代を作っていく。それがSDGsのマインド」と強調しました。

相手を思いやったり相手の考え方を想像したりする「向社会的行動」の大切さを訴え、「持続可能は現状維持のことではない。身近な街のゴミ拾いなど、みんなが同じような意識になれたなら、それがSDGsマインドが自分の中に醸成されるということ。他人事ではなく自分事として行動を示すことで持続可能な地域、社会になる」と話しました。

SDGsに関する活動に取り組む社会人と高校生が世代の垣根を越えて語り合った

ワークショップでは参加者が7~8人ずつのグループに分かれ、各企業・団体のSDGs活動の課題や悩みを共有したり、新しい連携のアイデアを出し合ったりしました。新潟青陵高校の生徒約30人も話し合いに参加し、県内の取り組み事例を聞きながら熱心にメモを取っていました。

女性の起業を支援する協同組合ライクミー新潟(新潟市中央区)の駒井沙織さんは「資金が限られるという課題がある中で、SDGsの活動自体を売り上げにつなげようと考えてしまうと(SDGsの)本質からずれてしまう」と問題提起しました。

県内企業・団体の事例発表を聞いた生徒たちも「SDGsの活動で失敗した事例があれば知りたい」「取り組みを続ける上で大変なことを教えてほしい」と積極的に質問や発言をしていました。

甘いお菓子で舌もなめらかになってほしいと「シーズキッチン/rucoto(ルコト)」のスイーツも振る舞われた

休憩時間に、規格外品の農産物を積極的に活用してジャムやお菓子などを製造・販売する「シーズキッチン/rucoto(ルコト)」(新潟市東区)の特製スイーツと、新潟市北区の福祉型コーヒー焙煎所兼カフェ「DONBASS COFFEE ROASTERS(ドンバス・コーヒー・ロースターズ)」の入れたてコーヒーが振る舞われました。お菓子が美しく盛り付けられたお皿に、参加者から歓声が上がりました。

「シーズキッチン/rucoto」は、第5回新潟SDGsアワードで「食の新潟国際賞財団特別賞」を受賞。加工作業の一部を福祉事業所が担い、農業と福祉、食がつながる「農福食連携」の循環を通じて、継続的に協働する社会作りを目指しています。

新潟市北区のカフェ「ドンバス・コーヒー・ロースターズ」の特製コーヒーもサービス

ドンバス・コーヒー・ロースターズは2023年夏、コーヒー卸の鈴木コーヒー(新潟市中央区)と社会福祉法人とよさか福祉会(同市北区)の協働により開店しました。身体・知的・精神の障害者らが働く場として「すべての人が輝ける、持続可能な一流のコーヒービジネス」を目指しています。鈴木コーヒーは、第4回新潟SDGsアワードの社会部門奨励賞に選ばれました。

高校生たちは、この日学んだことや気づきについて最後に発表した

座談会の最後には、新潟青陵高校の生徒がグループごとに学んだことを発表。班の代表生徒が「SDGsの〝持続可能〟には自然(環境の保護)だけでなく、人間の健康なども含まれていると実感した」、「県内の取り組みの実例を聞いて理解が深まった」、「小学生の農業体験や米粉を使ったレシピ開発など、フードロスの問題とSDGsの取り組みについて知ることができた」といった感想を紹介しました。

(SDGsにいがた事務局)