事例紹介「~お米は資源!お米の国のお米のプラスチック~バイオマスレジンの方向性と取り組み」

株式会社バイオマスレジン南魚沼専務取締役 中谷内美昭氏

バイオマスレジン南魚沼の中谷内美昭(なかやち・よしあき)氏

まず、なぜ脱プラなのかという話です。脱プラと環境問題は表裏一体で、例えば海の危機がいっそう深刻になっています。毎年800万トンのプラスチックゴミがいま海に流れているといわれています。800万トンってスカイツリー222本分というすごい量なんですね。総量では既に1億5000万トン~2億トン以上が流れて浮いている状態だということです。

陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量(2010年推計)では、上位がアジア各国が占めます。日本は30位ということになっていますが、1人当たりの使い捨てプラスチックゴミの発生量で見ると日本は世界第2位です。1位アメリカに次いでいます。

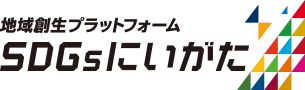

海洋プラスチックゴミのもう一つの問題は、5ミリ以下のマイクロプラスチックです。北アメリカ大陸とハワイの間に「太平洋ゴミベルト地帯」と言われるゴミが浮いているエリアがあります。面積は160万平方メートル、日本列島の5倍にもなり、このままでは2050年には、プラスチックゴミの量が魚の量を超えるという風に言われています。

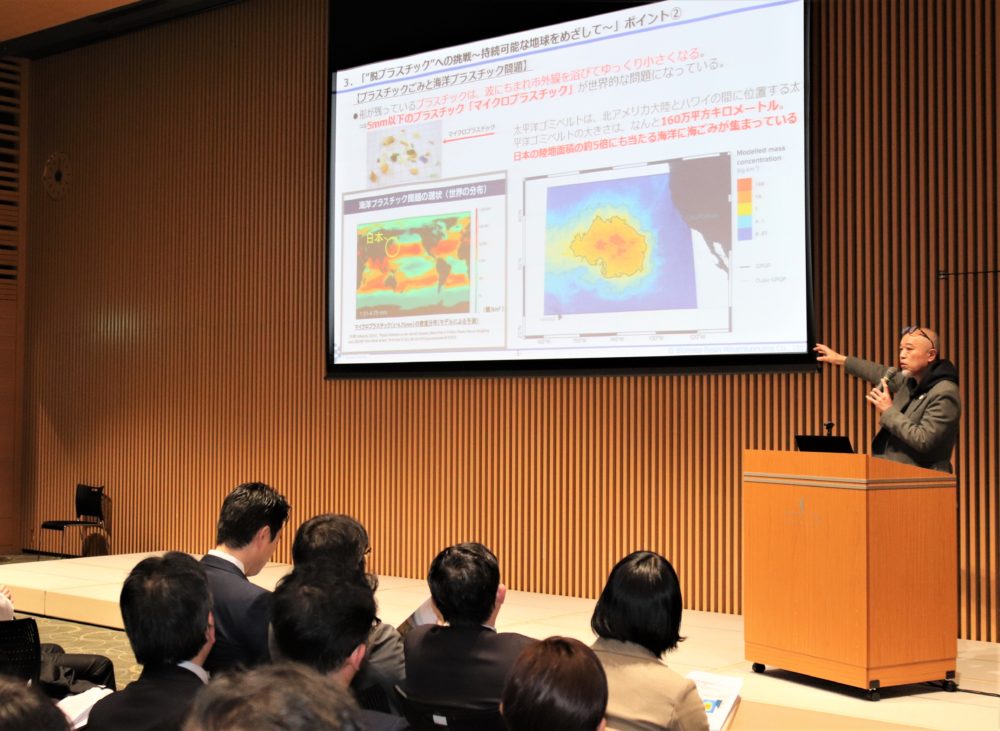

マイクロプラスチックがなぜ悪いのか。東京湾のカタクチイワシ64匹のうち49匹からマイクロプラスチックが見つかっています。石油から作られるプラスチックは油に溶けやすいPCB という発がん性物質を吸着する性質を持っています。これを魚が食べて、その魚が食卓に上がるという食物連鎖によって人間の口に入るような悪循環が言われています。

もう一つの問題が温暖化ですね。昨年の九州豪雨とか台風15号、19号、今年の暖冬もそうかもしれませんが、温暖化の進行が身近に感じられ、世界が動き出しているということです。

海に浮いているプラスチックからメタンガスが発生していると2018年にハワイ大学がつきとめて発表しました。メタンガスは温室効果ガスで、CO2の25倍と言われており、地球温暖化を更に加速させます。

さて、会社の紹介です。平成29年11月に南魚沼市に設立しました。国産バイオマス資源を利用したプラスチック樹脂の製造販売と研究開発を生業としています。主にお米のプラスチック樹脂を作って玩具メーカーの素材や文房具メーカーの素材、各種袋の素材を作っています。

お米のプラスチック樹脂は、米と石油系のオレフィン系の樹脂を炊きながら混ぜるイメージで作ります。代表的な商品は赤ちゃん向けの玩具、自治体指定ごみ袋、レジ袋、カトラリー、ピンバッジ、食品トレーなどです。

バイオマスマークの認定も受けており、お米が70%入った樹脂(ライスレジン)、木質系が50%入った樹脂(ウッドレジン)についてです。またフィルム系についてはお米10%とお米30%でバイオマスマークを取得しています。

よく間違えられるのですが、バイオマスプラスチック=生分解プラスチックではありません。これは全く別物です。今のところはバイオマスプラスチックの普及啓蒙を行っていますが、徐々にバイオマス率を上げていき、生分解の方に移行していく方針です。

市場性ですが、日本では現在、ポリプロピレンとポリエチレンは大体482万トン使われています。この辺をターゲットとして狙っていきたいなと思っています。

日本政府は、2030年までにバイオマスプラスチックを197万トン増やすと発表しています。先日のG20の中でも発表されていますので、ポリエチレンとポリプロピレンがどんどんバイオマスプラスチックに置き換わっていく流れになっています。

また、脱プラとSDGsの関係ですが、バイオマスプラスチックは17項目のゴールのうちゴール13(気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る)とゴール14(海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する)に当てはまる要素が非常に高いので、こういったところをターゲットにして様々な提案をしています。

日本の「プラスチック資源循環戦略」というのが5月31日に発表されました。重点戦略の中では可燃ゴミの指定袋にバイオマスプラスチックを使っていこうというようなこと、マイルストーンの中では2030年までにバイオマスプラスチックを200万トン導入することが発表されています。

食品ロス削減推進法も発表されまして、こちらの方はリサイクルのところでバイオマスレジン化しプラスチック製品として再利用する方針が示されています。

我が国の環境政策・脱プラスチックをまとめます。

・2030年までにバイオマスプラスチックを200万トン導入

・可燃ゴミ袋をバイオマス仕様にしていく

・バイオプラスチックを最低10%導入する

・食ロス法では再資源化を促進する

・7月1日からのレジ袋有料化では、バイオマス率25%は有料化対象外とする

バイオプラスチックの世界的なトレンドでは、トウモロコシ由来、サトウキビ由来が主力です。その中で我々は国産バイオマスにこだわっています。トウモロコシを取るのか、サトウキビを取るのか、お米を取るのかということで、もちろん新潟発の非食用米を使ったバイオマスを我々は推奨しています。優位性としては「国産資源を使用していること」「価格が石油系プラスチックとほぼ同等」「いろいろな成形が可能」な点が挙げられます。そのため我が社は大学と連携し、2030年に向けて国産生分解性バイオマスプラスチックの研究開発を進めています。

お米は、トウモロコシやサトウキビと比べて、日本国内で一番安定的に定量的に収穫されています。「食べられないお米」というのは非常にあり、例えばくず米とか破砕米、米粉ですね。去年の台風29号で水に浸かったお米も原料として使わせてもらっています。このほか政府の備蓄米。6年後に処分されるものを使わせてもらおうと、いま農水省と話を進めています。

もう一つは、サーキュラー・エコノミーモデル(循環経済)。食品加工メーカーが出すくず米や破米などのフードロスをバイオマスレジン化して成形加工メーカーで包装資材や食品トレーなどにし、その商品をまた食品加工メーカーで使うような循環モデルを描き、取り組んでいるところです。

今後の事業計画としては、新潟モデルの構築、新潟のプラットホーム作りを通じて新潟を盛り上げていこうと考えています。

全国展開も粛々と進んでいるところです。郵便局との業務提携や農水省との連携協議、全国自治体の指定ごみ袋導入などの話が進んでいます。

福島県の方で、スマートアグリ・リレーションズという計画も始まっています。ライスレジン生産拠点をつくり、AIやIOTを活用した無人農業で資源米を生産、米作りからプラスチック原料生産まで一元管理を目指します。県内においては「ライスバレーにいがたプロジェクト」ということで、米のプラスチックをさまざまな製品に実用化するために、新潟博報堂の力を借りながら県内企業とアライアンスを組んでいきたいと思っています。

生産目標としては国家戦略「2030年に200万トン」に対して5%のシェアを狙っていきたいなと考えており、新潟からコミュニティー・リレーションズの形成により、にいがたSDGsモデルの発信と盛り上げを図りたいと思っていますので、ぜひご興味ある方はご連絡ください。(株式会社バイオマスレジン南魚沼)

(2020/2/18 にいがたSDGsフォーラム2020 新潟市中央区)

<関連リンク>