事例紹介「SDGsを活かした学び場づくり」

村上市立荒川中学校教諭 増田有貴氏

村上市立荒川中学校の増田有貴教諭

「SDGsを生かした学びづくり」というテーマで、この1年間様々な取り組みをしてきました。

まず、なぜ「教育×SDGs」なのか。夏に参加したセミナーでこのような話がありました。

「SDGsを学ぶ最終目標は『学習者から行動者への変容』である」

同じ課題意識を持つ様々な人とコラボして、これまでにないアイデアと繋がりによる課題解決プロジェクトが実現可能になる。未来をつくるために学ぶことで、学びの面白さがグンと増す。SDGsは共通認識、共通言語として繋がり広がる――。これは私自身がこの1年間、実感したことです。

中学生には「自分たちが社会を変える力になる」ということを実感してもらいたいと思い、荒川中学校でSDGsを軸とした取り組みを行いました。初めに、「職員にも生徒にもSDGsを身近に感じてほしい」と思い、SDGsコーナーを作り、SDGsに関連する書籍や教材等を誰でもいつでも見られるように設置しました。

私は1年生を担当しているのですが、1年生の廊下にもSDGs掲示コーナーを作りました。生徒がSDGsに関する取り組みを自分で調べて自主学習ノートを書いてきたら、このコーナーに貼っています。

さて、今年最も力を入れて取り組んだのが、総合的な学習の時間です。

中学生には3年間で「世界の諸問題や地域の課題と自分とのつながりを実感し、持続可能な社会の実現のために、当事者意識をもちながら行動をおこせるようになってほしい」と願っています。そこで、この1年生の総合のテーマをこのようにしました。

「新潟から発信! SDGsの視点で、グローカルな生き方を学ぼう」

ねらいは4つありますが、最も重要視したのはこれです。

「SDGsを実感しながら世界や地域の諸問題を解決するために活躍する人々の生き方や考え方を知り、自らの行動に活かしたり、自分ができる社会貢献について考えたりする」

1年間の指導の単元をこのようにしました。

最初に、SDGsの視点で世界や地域の諸問題を考えました。その後、諸外国と自分との繋がりについてワークショップで実感し、諸外国との相互依存について考えました。

そして「SDGsは誰もが実践できる、誰もが取り組める枠組みであり、この荒川地区でも新潟市でも、様々な人たちが取り組んでいる。それを学ぶ1年にしよう」と投げかけ、地域学習や新潟巡検に繋げました。

「荒川地区の今を知る」授業では、村上市地域振興課の職員の方と地域コーディネーターの方にお話をいただきました。SDGsの視点で荒川地区の魅力や課題、草の根の取り組み、中学生への願い、中学生としてできることなどをお話いただきながら、一緒に考えました。

続いて「地域住民からグローカルな生き方を学ぶ」授業では、Iターンとして荒川地区に移住した古林拓也さんからお話をうかがいました。地域のリソースを活かしたビジネスモデルを聞きながら、「持続可能な地域づくりに大切な視点は何か」を中学生は学びました。

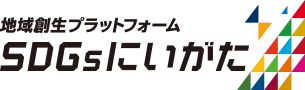

そして11月に行った新潟巡検です。

ねらいです。「環境、経済、社会等、身近な地域の問題について課題意識をもつこと」。それから「自らの行動に活かしたり、自分ができる社会貢献について考えたりすること」。最後に「持続可能な生き方や多様なビジネスモデルの視点を学び、今後の学習や卒業後の進路選択に活かそうとすること」。これらをねらいとして実施しました。

1班4~5人、全部で18班ありますが、全部で25個ぐらいテーマを作り、生徒に選ばせました。エネルギーに関すること、コンビニに関すること、教育・・・。テーマは本当に多岐にわたっています。これらのテーマをもとに訪問先を決めました。全部で35カ所あります。

企画書を送ったり、電話でこの活動の趣旨を説明したりしたのですが、どの担当者の方も快く引き受けていただけたことがとてもありがたかったです。

この巡検の前に、事前学習を行いました。まず生徒がインターネットで訪問先について調べました。そしてSDGsとどのように繋がりがあるのかを中学生の視点で考えました。その上で、まだぼやっとしている状態ですが、「自分たちの訪問目的は何なのか」、「どういうことを学びに行きたいのか」を全員が語れるように、巡検前に発表会を行いました。

新潟巡検当日です。最寄りの坂町駅から学年全員で新潟駅まで移動して、そこから班ごとに訪問先へ移動しました。

「企業のテクノロジー×SDGs」班は第一印刷所さんを訪問しました。環境に優しい印刷の技術を、たくさん学んだそうです。

「持続可能なエネルギー生産」班は「おらって」にいがた市民エネルギー協議会さんで持続可能なエネルギーについて学びました。その後、第四銀行さんを訪問し、銀行の役割も学びました。

「一歩進んだ地球温暖化対策~新潟県カーボン・オフセット~森林によるCO2吸収」班は、県環境企画課さんでカーボンオフセットを学んだり、イオンモール新潟南さんを見学しながらフェアトレードについても学んだりしました。また「フェアトレード・オーガニック~地球や人に優しいエシカルな消費~」班は実際にフェアトレード店を訪問し、お店の方からエシカルな消費(地球や人に優しい消費)について学びました。途上国のことについてもお話をうかがいました。

「省エネハウス×SDGs~日本エコハウス大賞受賞の要因を探れ~」班は日本エコハウス大賞を受賞したお宅を見学しながら、オーガニックスタジオ新潟さんから、省エネやエコ活動がどのように環境問題の改善に繋がるのかを伺いました。そして午後には、東北電力さんで、様々な発電の仕組みや、そのメリット、デメリットについて学びました。

「教育・芸術×SDGs〜平和で公正な社会を当たり前に〜」班は、COTCOTOさんの案内で新潟駅周辺のアート巡りをしました。アートによって人と社会がどう繋がるのかをお話いただきました。

「今すぐ住みたい!とみんなが思う地域を作るための秘密を探れ」班はラジオ出演させていただきました。高橋なんぐさんとSDGsや「新潟に移住者を増やすにはどうしたら良いか」について話し合いました。

各社とも担当者の方々がいろいろなプログラムを組んでくださったり丁寧な資料を作ってくださったりして、生徒たちは1日をすごく楽しんでいました。帰りの電車の中で「カーボンオフセットってこういうものなんだよ」など、いろいろな話が聞かれました。

新潟巡検後にレポートを作成しました。「特に心に響いた言葉」、「新潟巡検を終えて」、「SDGs達成のためにどのように貢献したいか」などを、生徒たちはまとめました。

どの生徒のレポートも、タイトルにすごく熱が入っているなと思いました。また、ある生徒は「SDGs、この言葉を知ることで世界の見方が変わったと気づきました」と感想を書きました。また「印刷から世界を変える」というタイトルで書いた生徒は、「『社会を変えることで経済を良くする』という考え方にとても感動したそうです。

福島潟で生物多様性を学んだ生徒は、「人間がしてくれた分、自然は返してくれる。それでは自分は荒川地区で何ができるか」と足元を考えていました。カーボンオフセットを学んだ生徒は、「さらに調べました」と、ブルーカーボンについてまとめ、学びを発展させていました。ラジオ出演した生徒は「自分が荒川のことをもっと知らなくてはいけない。いつも人に優しく笑顔でいられるようにしたい」と自分を振り返っていました。

続いて、これらを他の仲間にも発信し、行動の変容を呼びかけるプレゼン大会を行いました。4分間のプレゼンに盛り込んだことは、聞き手を引きつける問いかけや動機などの「つかみ」、そして新潟巡検での学び、最後に聞き手に問題意識を持たせたり行動を起こそうと思わせたりする「コアメッセージ」です。

生徒それぞれが自分の言葉でSDGsを語り、「今こういうことが問題なんだよ」、「こういうことをしようよ」と提案していました。

発表後に、お互いにメッセージを書いたのですが、このような感想がありました。例えば「電気を将来の世代へ、発展途上国へ」と書いた生徒。それから「何もできないではなく、何かする、これすごく大事だ」と、一歩を踏み出そうとした生徒もいました。

18班がそれぞれのテーマで教科書にはない多様な学びを得ることができました。訪問先では多様なプログラムを用意してくださりありがたかったですし、担当者の熱い語りは中学生の心に響いていました。「委員会で何かできないかな」とか、「家族に呼びかけた」など、行動に移した生徒もいました。

学びを自分事にし、アクションを移すことができた。これが一番の成果なのかなと思っています。

そして学んだだけではなく、実際に5カ月かけてプロジェクトを行ったチームが二つあるのでそれもちょっとご紹介させてください。

一つは、西アフリカのベナン共和国の貧困解決プロジェクトに挑戦したチームです。グローカルマーケティング株式会社の方からマーケティングを学び、国際協力バザーでその知識を生かして手作りパーニュグッズを販売しました。その売上金を送料にして、文房具をベナンの子供達に送りました。

そしてもう1チームは「私たちのゴミの行方」に関心を持ち、日本のゴミ問題や世界との繋がりを勉強した後に、株式会社開成さんから村上市の食品残さを生かした循環型農業を学び、それらをまとめ、小学生に実際に授業をしました。

私がこの学び場デザインでポイントにしていることは三つあります。

「生徒の『なぜ』『やってみたい』を大切にすること」

「ホンモノと出会わせること」

「様々な枠を外した学び場を設定すること」

この1年間、いろいろなつぶやきが聞かれましたが、一番ハッとさせられたのは「SDGsにつながる仕事ってどんなものがありますか」と、私のところに来た3年生です。「世界が危機的状況にあるのに自分は何もしないでは済まされないと思うんです」。中学生なりに世界の問題を考えているな、と思いました。

教育×SDGsを振り返ってみて、「中学生のエネルギーって、とにかくすごいな」と思っています。いったん火をつければ、自分たちでどんどん学んでいきます。SDGsを視点に中学生と行う行動に毎年同じというものがありません。「中学生だからここまで」、というのはないのでは、と思いました。そして中学生が発信し行動することの意義は大きいと思います。いろんな人たちが注目してくれるし、協力してくださいました。中学生自身も学んでいることが自信になったと思います。

本当に「SDGsでつながる、広がる」を実感した1年間になりました。

最後に、この1年間でいろいろな方々とネットワークを構築でき、様々なコラボレーションが実現しました。その一つ一つが中学生の深い学びに繋がり、行動につながったのかなと思っています。本当にありがたいことです。

今日も本当に貴重な機会を頂きありがとうございました。またここで私が学んだこと、貴重な出会いを教育に活かしていきたいと思います。

(2020/2/18 にいがたSDGsフォーラム2020 新潟市中央区)

<関連リンク>